コラム

COLUMN

コラム

COLUMN

自由が丘駅・田園調布駅の周辺で糖尿病などの生活習慣病やメタボリックシンドロームについて相談をしたい方は、オンライン診療にも対応可能なたかはし内科クリニック自由が丘にお越しください。自由が丘駅から徒歩5分のところにあり、患者様一人一人の生活スタイルを尊重しながら「これならできる」という生活習慣指導と、それをサポートする薬物治療を行っています。

メタボリックシンドロームは、単に太っているだけというわけではありません。生活習慣病を複数抱えている状態であり、放っておくと糖尿病の発症・重症化などにつながる可能性もあるため、早めに病院で相談・検査をしましょう。メタボには明確な診断基準があるので、それを理解し、どういった危険があるのかを把握することが大切です。

この記事では、自由が丘駅そばのたかはし内科クリニック自由が丘が、糖尿病をはじめとする生活習慣病の一つであるメタボリックシンドロームや動脈硬化の原因にもなる脂質異常症について解説します。

メタボリックシンドローム(通称「メタボ」)とは、「内臓脂肪症候群」と呼ばれます。内臓脂肪が過剰に蓄積しているのに加えて、高血圧・高血糖・脂質異常の内、2つ以上を持った状態を指します。

高血圧や脂質異常症、肥満などの程度が軽くてもこれらが重なって起こると、糖尿病が発症しやすくなったり心臓や血管の病気に繋がりやすかったりします。

つまり、メタボリックシンドロームは、糖尿病をはじめとした生活習慣病の発症・悪化を引き起こす状態なのです。

具体的なメタボの診断基準について紹介します。まずは腹部肥満についてですが、男性だと85cm以上、女性だと90cm以上がメタボの必須項目になります。

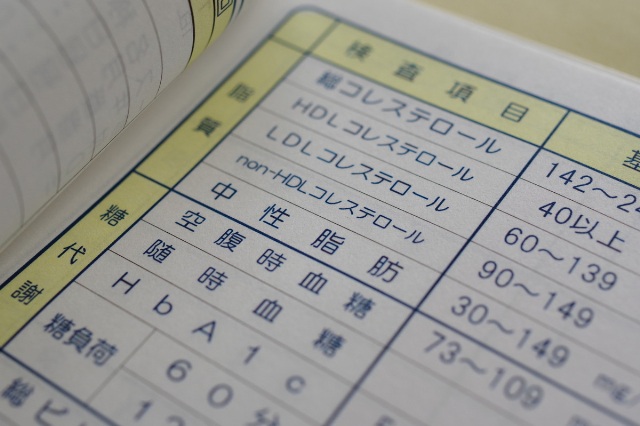

そして血圧130/85mmHg以上、空腹時血糖110mg/dL以上、中性脂肪150mg/dL以上かつ/またはHDLコレステロール40mg/dL未満という条件のうち2つ以上を満たしている場合にメタボと診断されます。

メタボは内臓肥満に高血圧、脂質異常、高血糖が合わさった状態のことです。

太っているという状態は以下の2つに分けられます。

このうちメタボとは内臓に脂肪が蓄積してしまった状態を指します。

内臓に脂肪細胞が蓄積すると、高血糖になりやすくなります。その結果、脂質異常症や高血圧につながり、動脈硬化という血管の老化を起こしやすくなってしまいます。最終的には心筋梗塞や脳梗塞などの動脈硬化性疾患の発症率が高くなるのです。

また、非アルコール性脂肪肝、高尿酸血症、腎臓病、睡眠時無呼吸症候群といった病気を引き起こす可能性があります。

そのため、適度な運動と食事療法によって体重、血圧、血中糖質、血糖値を整える必要があります。

脂質異常症とは血液に含まれている脂質のうち、LDLコレステロール、中性脂肪が過剰な状態にあり、HDLコレステロールが少ない状態のことを指します。このような状態にあると動脈硬化を引き起こしやすくなります。

また、この症状がさらに進むと、脳卒中や心筋梗塞の危険も高まります。動脈硬化に関する病気だけではなく、脂質異常症の発症がきっかけで膵炎や胆石症、脂肪肝といった疾患になってしまうこともあるのです。

ちなみに先ほど紹介したメタボリックシンドロームは、脂質異常症と他の症状が組み合わさって起こる症状です。つまり、脂質異常症はメタボの始まりと考えることもできるのです。

この状態でさらに高血圧になったり、腹部肥満が認められたりするとメタボになります。これが脂質異常症とメタボの違いです。

そもそも、コレステロールや中性脂肪は体にとって必要不可欠です。これらがないと私たちは生きるためのエネルギーを確保することができません。

しかし、コレステロールや中性脂肪が過剰になってしまうことは避けるべき事象なのです。コレステロールや中性脂肪は悪ではなく、適切な量を摂取するように心がけることが大切です。

脂質異常症は発症しても自覚症状が出ることはほとんどないので、定期健診で気づくことが多いです。万が一健診で異常が出た場合は、その時点で治療や予防に努めることで重症化するリスクを大幅に下げることができます。そのため、定期的に健診を受けて、すぐに脂質異常症に気づける状態にしておくことが重要です。

治療や予防法として最も大切なのが食生活の改善です。高LDLコレステロール血症の場合は、コレステロールを多く含む卵黄や乳製品、脂質の多い肉などは控え、食物繊維を多く含む野菜やきのこ、海藻などを積極的に摂取するべきです。低HDLコレステロール血症の方は、トランス脂肪酸が多く含まれた食品を摂りすぎないようにしてください。

こちらでは、自由が丘駅そばのたかはし内科クリニック自由が丘が、メタボリックシンドロームや糖尿病の検査をお考えの方に向けて、メタボリックシンドロームや脂質異常症について解説しました。

メタボリックシンドロームをはじめとした生活習慣病の改善は時間がかかります。生活習慣から見直していかなくてはいけないので、改善した生活習慣が定着するまで時間がかかり、それが体に反映されるまでにはさらに時間がかかります。そのため、合併症を引き起こす前に早めに改善に向けた取り組みを始めることが大切なのです。

自由が丘駅から徒歩5分で通院ができる「たかはし内科クリニック自由が丘」では、糖尿病をはじめ生活習慣病について相談を受け付けております。生活習慣をコントロールせずに乱れた生活を続けていると、血管の動脈硬化が進み、脳梗塞や心筋梗塞、肝臓病、末梢血管病など様々な病気を引き起こしてしまう可能性が高くなります。その結果、通院が増えて診察代や内服薬代が増えたり、入院治療による医療費の負担も大きくなってしまったりするのです。生活習慣病は規則正しい生活を心がけることで予防ができる病気です。たかはし内科クリニック自由が丘では、患者様の生活習慣をお伺いしたうえで「これならできる」という生活習慣指導を行います。

待合室のイスは対面しないように配置しています。

スタッフは全員が必ずマスクを着用して応対しています。同時に、患者様にも院内でのマスク着用をお願いしております。また、常時換気するとともに空調管理にて空気が滞らない工夫をしています。

入り口に手指消毒用アルコールを設置し、入室の際にご使用をお願いしています。スタッフは定期的な手洗いと一処置ごとの手指アルコール消毒を行っています。

Articles